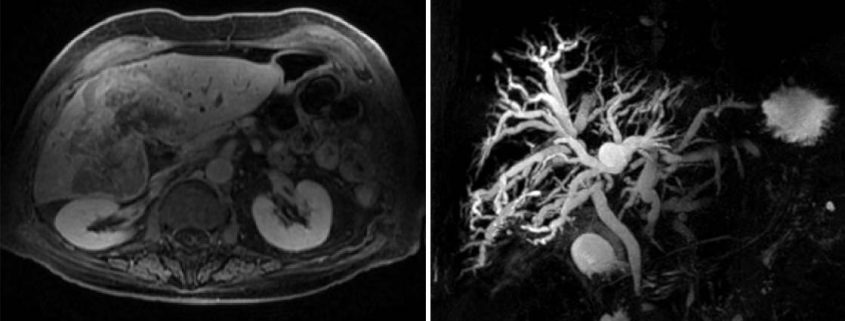

Билиарные осложнения после трансплантации печени

Билиарные осложнения — наиболее частые из встречающихся осложнений после выполнения трансплантации печени. Не зря их называют «ахиллесовой пятой» трансплантации печени. Они вносят весомый вклад в заболеваемость пациентов после трансплантации печени и их частота по разным источникам составляет от 5% до 50%.

К основным билиарным осложнениям после трансплантации печени относятся: стриктуры, желчные свищи и биломы, желчекаменная болезнь, дисфункция сфинктера Одди, гемобилия, мукоцеле. Факторы риска возникновения билиарных осложнений многообразны.

Я проанализировал имеющуюcя литературу по данной теме, и систематизировал текущие знания по диагностике и лечению данных состояний, а также определил факторы риска развития тех или иных состояний, связанные с билиарными анастомозами у пациентов после трансплантации печени.

Публикация доступна по ссылкам:

https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1749

или

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!